Di sisi lain, praktik korupsi oleh pejabat yang merugikan uang publik terus berulang. Kontras ini semakin menyakitkan: sementara segelintir orang menumpuk harta, anak-anak dari keluarga miskin diminta untuk sabar dan mengerti keadaan. Ketidakadilan ini bukan lagi wacana, tetapi menyangkut hidup dan mati.

Tekanan di Era Media Sosial

Era digital menambah beban baru. Melalui ponsel, anak-anak miskin disuguhi etalase kehidupan mewah yang tak terjangkau. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tertinggal, tidak cukup, dan gagal sebelum sempat bermimpi. Tekanan psikologis ini memperburuk kondisi kesehatan mental mereka.

Pertanyaan Kritis yang Harus Dijawab

Tragedi ini memantik pertanyaan mendesak:

- Di mana negara ketika anak-anak secara perlahan kehilangan harapan untuk hidup?

- Seberapa serius komitmen penghapusan kemiskinan jika kasus seperti ini masih terjadi?

- Seberapa efektif program-program sosial jika tidak mampu mencegah keputusasaan di tingkat paling dasar?

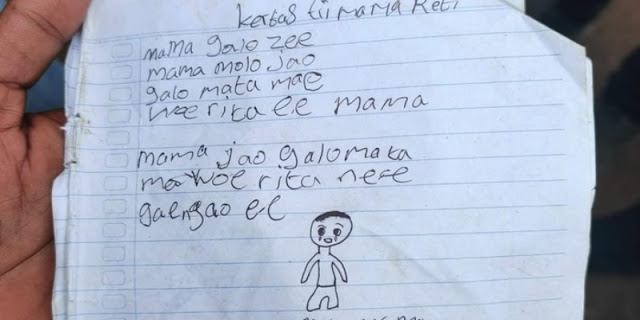

Surat pendek dari anak di NTT itu meninggalkan jejak yang panjang. Ia akan terus menghantui selama kemiskinan hanya dilihat sebagai angka statistik, bukan sebagai penderitaan manusia nyata yang merampas masa kanak-kanak dan masa depan.

Selama negara lebih fokus menghitung kerugian korupsi daripada menyembuhkan luka warganya yang paling rentan, dan selama kita hanya membaca kisah pilu seperti ini tanpa mendorong perubahan sistemik yang nyata, maka tragedi ini berpotensi terulang kembali.

"Direktur Indonesia Future Studies

Artikel Terkait

Ancaman Militer AS ke Iran: Mengapa Diplomasi Paksaan Selalu Gagal?

Saif al-Islam Gaddafi Tewas Ditembak: Kronologi, Profil, dan Dampak Politiknya

Izin SMA Siger Bandar Lampung Ditolak, Siswa Diimbau Pindah Sekolah

Presiden Prabowo Jelaskan Alasan Indonesia Gabung Board of Peace, Dapat Dukungan 16 Ormas Islam